1. 明確な“意思”をもって社員を育てる大切さ

これまで人材育成というと、OJT(On the job training)を中心に、現場で比較的ゆっくりと、“先輩の背中を見ながら”学んでいくのが日本企業の特徴でした。

当時は市場全体が右肩上がりであったために、安定的な環境の中で時間をかけて少しずつ一人前になっていくことができる時間的余裕があったり、製造業中心の時代において、特に製造は職務能力(職能)の習熟にある程度時間がかかることなども踏まえると、ある意味理にかなっていました。

また、当時は一つ一つの職種に必要なスキルを明確化してピンポイントで学ばせるというよりも、どちらかというと、会社の文化・理念教育に力を入れて、時間をかけてその会社色に染めていく、いわゆるゼネラリスト志向であったという経緯もあるか思います。

それが、今日では定着はもちろん、より短い期間での戦力化が課題となっています。

長い期間かけて一人前になるのを許す時間的余裕が、企業になくなってきたのかもしれません。

こうした中で、これからの人材育成でまずもって抑えるべき前提は「勝手に育つのと、育てるのは違う」ということ。

“育てる”、というのは意思をもった行動であり、目指すべき方向性があるものです。

これからは、会社が意思を持って自社の文化・理念をインプットするということだけでなく、スキルの面でも必要な力を明確化してインプットしていくということが重要になるでしょう。

2. いつどんなスキルを習得させるかを設計するのが育成の「ロードマップ」

このように、その職種に必要なスキルを習得させるまでのプロセスを体系化したものを育成の「ロードマップ」と言います。

ロードマップとは、いつどんなスキルを、どんな順番で習得させるかを事前に設計し、明確化したものであり、自社の人材育成の指針となるものです。

例えば、製造業のある専門職において、一人前になるまでには、通常10年程度かかるとします。これをロードマップでは、「入社1年時にはこういったスキルを習得させる必要があり、そのためには、こういった育成機会(現場経験や研修)を与えるのが良い」という指針があり、同様に、入社3年時ではこう、入社5年時ではこう、入社7年時ではこうと、その都度の成長段階と育成課題を段階的に示して、クリアしていくことで、10年後には晴れて一人前になっている、といった文字通りのロードマップ(道しるべ)を作るのです。

もちろん、製造業と金融業、アパレル小売業では一人前になるまでのスピードも異なれば、必要となるスキルも変わります。この通り、ロードマップは自社の業界、職種の特性に合わせて個別に作られていくものとなります。

社員の配置・配属を考える際は、このロードマップを参考に、プロジェクトのアサインや配属部署を考えると良いでしょう。

3. ロードマップを作成する際、最初に押さえるべき3つのポイント

そして、この育成の「ロードマップ」を作成する際に、まず初めに押さえておくべき重要なポイントが以下3つあります。

- 育成のゴールは何か

- 人は何から一番学ぶか

- 自社で学べないスキルをどう学ばせるか

順を追ってこちらのポイントをみていきましょう。

3-1.育成のゴールは何か

結論から言えば、育成のゴールは、人材を自社の求める人物像に作り上げることです

実は、狭義でいえば、人材要件と採用要件は異なります。

人材要件とは自社においてあるべき人物像の最終系であり、採用時点で最終系である必要はありません。むしろ採用時点からすべての要件を兼ね備えた人材というのは必然的に競争率が上がるので、採用すること自体至難の業となります。

人材要件のうち、採用時点で持っていないといけない要件のことを採用要件と呼び、入社後に育成することができる要件のことを育成要件というのです。

採用要件と育成要件が初めてそろって、自社の最終的な人材要件を満たすことができるのです。人材育成においては、この育成のゴールである自社の求める人物像(人材要件)はなにか、そしてそのうちの育成要件は何か、というものを見極めるのが重要です。

3-2.人は何から一番学ぶか

人は何から最も学ぶのか、という議論は、教育学や心理学などを中心に膨大な研究が蓄積されています。

結論、人は何から一番学ぶかというと、経験から最も学ぶ、と言われ、これを「経験学習」と呼びます。

米国の調査機関ローミンガー社は、「人を大きく成長させる機会の内、7割が経験、2割が上司からの薫陶、1割が研修」という「7:2:1モデル」を提唱したことでも有名ですが、ここでもやはり経験が成長に最も大きな比重を占めるということを示しています。1点ここで注意が必要なのは、1割が研修ということで、研修は逆に意味がほとんどないのかというとそういうわけではありません。この調査結果においても、研修という体系的かつ概念的な学び直しの機会によって、日常の仕事経験と上司から言葉(薫陶)を反芻することで大きく飛躍することができたと述べられています。

ところで、経験から学ぶというと、いったいどんな経験をすれば大きく成長することができるのでしょうか。

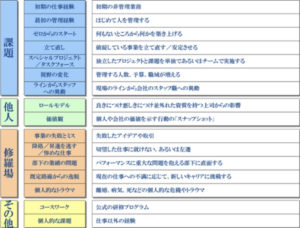

これを考える際、参考になるのが、モーガン・マッコールの「一皮むけた経験」です。

次世代リーダーの人材開発についての研究者だったマッコールは“変化の激しい時代にリーダーの特性や行動の解明は困難である。それよりも現場経験に基づく開発について深める方が重要ではないか”という視点から、リーダーになるために経験すべき共通する経験を16種類に整理しました。まさに「一皮むけた経験」リストです。

このように、研修による学び直しの機会を入れつつも、メインでは実際の仕事経験による経験学習をどうつませるかが、ロードマップにおいて重要なポイントなのです。

3-3.自社で学べない経験はどう学ばせるか

これまでのポイントに1つ加えるとすると、これから新しい事業を作っていくフェーズやそれに関連して新しい職種が増えた時、どう既存社員を育てていけばよいでしょうか。

ビジネスの勝ちパターンが決まっており、うちの会社は今後何年、何十年と同じ方法で食べていく(ビジネスを行っていく)という状況であれば、自社にすでにある仕事のみから育成のロードマップを作っていくので問題はないでしょう。極論的には、このような状況では「未来は、現在の延長」ですので、これからの人材も過去活躍した社員と同じ経験を積ませることで、同じように活躍することができるからです。

しかし、現在では、昨日まで正しかったことが明日からそうでなくなるといったように、勝ちパターンが見えずビジネスの方向も急旋回を迫られる世の中となっています。直近では、世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で、事業の方向を180度変えることを余儀なくされた会社もあるのではないでしょうか。

この場合、未来は、現在の延長ではありません。これまで自社になかった事業や仕事を今後担うことになる人材に求められる人物像(人材要件)は、自社内の経験だけからでは実現しない可能性があるのです。

そのためには、まず自社でしか学べない経験・スキルと、自社では学べない経験・スキルを整理しておくと良いでしょう。

その上で、自社では学べない経験・スキルは、外部にて学んでもらうようロードマップを設計するのです。

例えば、昔からあるMBA社費留学などはコースワーク型(研修)での良い例です。また、経験学習という面では、パートナー企業へ教育出向という形で派遣し、必要な経験を学んでもらうというのも一つの手です。

社内では学べないが、今後自社で必要となってくるスキルを学ばせるために、企業間交換留学のような形で、お互いに人材を一定期間交換して学び取ってくるという試みを行えば、双方に利益があり、企業間のリレーション強化にもつながるでしょう。

4. 自社でロードマップを作成する流れ

自社の育成のロードマップを作成する際は、2つの方法から考えることができます。

- 自社ハイパフォーマーへのインタビューを通して抽出する

- すでに確立された理論から抽出する

4-1.自社ハイパフォーマーへのインタビューを通して抽出する

自社の幹部社員やベテラン社員など、すでに理想の人物像となっている人材へのインタビューなどを通して、彼らの経験を整理・分類することで抽出します。入社後、どのタイミングでどの部署に配属され、どんなプロジェクトでどんな経験を積み、そこから何を学んだのかを語ってもらい、彼らに共通する経験をロードマップへ落とし込みます。

4-2.すでに確立された理論から抽出する

上に挙げたモーガン・マッコールの「一皮むけた経験」リストを参考にしつつ、ロードマップを作成する方法もあります。こちらはマッコールのリストにはない自社特有の経験はないか、またリストの中で自社には適さないものがないか、も併せて考えるようにしましょう。

また、現状、自社内では積むことのできない経験が何かを明らかにするためにも理論から抽出のは効果的です。例えば、クリエイティビティ(創造性)の研究では、クリエイティビティを発揮するのに必要な経験なども研究で明らかになっているため、これを元にロードマップを作成するのも良いかもしれません。

5. まとめ

今後更なる重要性を増してくる人材育成。今回は、人材育成のためのロードマップについて重要となる3つのポイントと、ロードマップを実際に作成する流れについてお話しました。ぜひ自社特有のロードマップを作成してみることをお勧めします。

参考文献

・「ハイ・フライヤー―次世代リーダーの育成法」モーガン・マッコール

https://www.amazon.co.jp/dp/4833417197/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_wTH1EbSZ2EBPB

この記事に関するキーワード

曽和利光